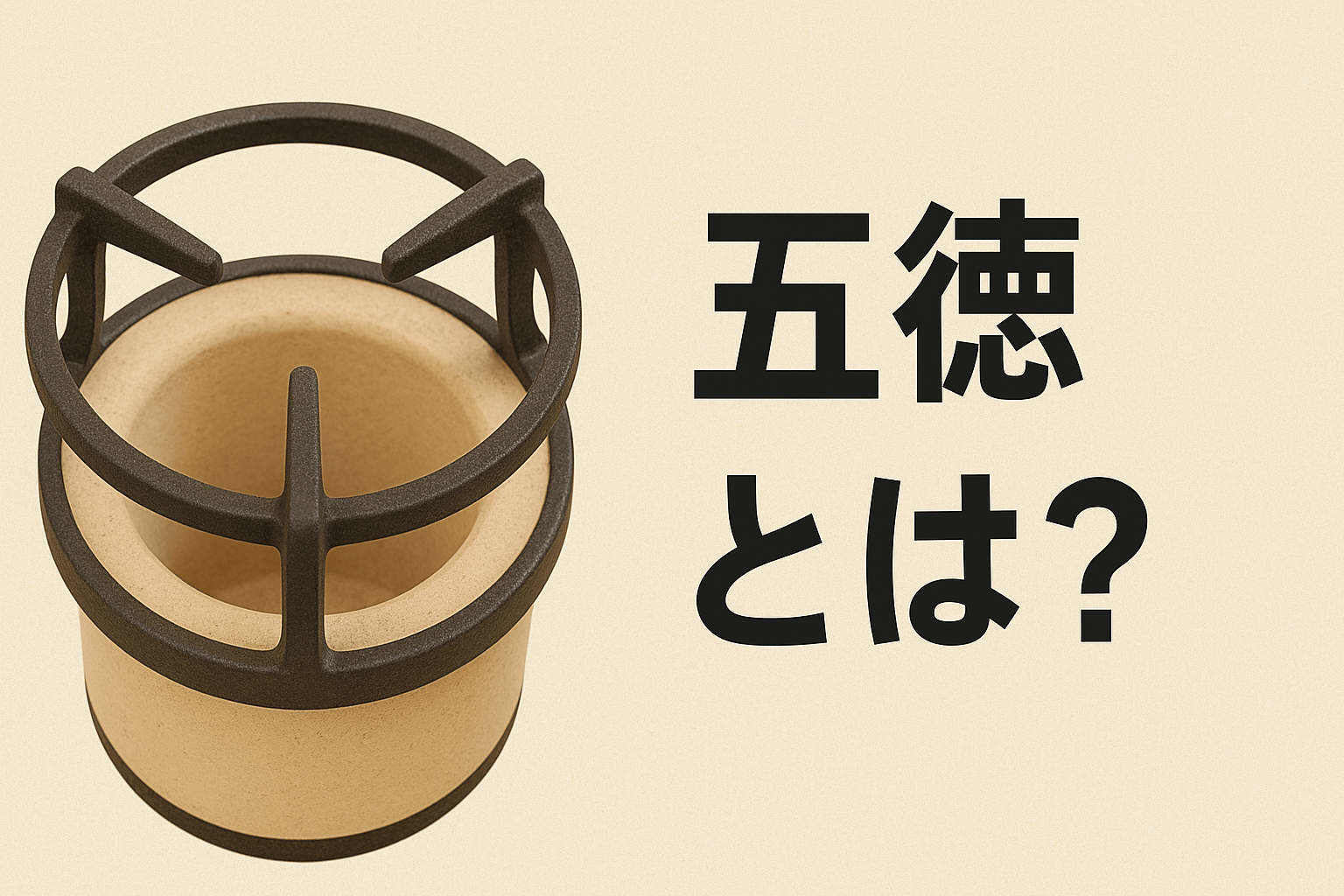

五徳とはどんな道具?

「五徳(ごとく)」とは、鍋や釜を安定して置くための金属製の台のことです。

昔のかまどや七輪、現在のガスコンロに至るまで、火の上に鍋を支えるために欠かせない道具として利用されてきました。鉄製で輪の形をしており、そこから3本の足が伸びています。足が3本あることで凹凸のある場所でも安定し、鍋を安全に支えることができます。

なぜ「五徳」と呼ぶのか?

見た目は三本足なのに、どうして「五徳」と呼ばれるのでしょうか。

その理由は、中国の儒教思想にある「五徳(仁・義・礼・智・信)」に由来しています。これは人として備えるべき5つの基本的な徳目のこと。鍋をしっかりと支える道具の姿を、この五つの徳に重ね合わせて「五徳」と呼ぶようになったと伝えられています。

ここでいう「五徳」とは次のような意味を持っています。

- 仁(じん) … 思いやりの心。人を慈しみ、互いを助け合う徳。

- 義(ぎ) … 正義や道理を守ること。損得ではなく正しい行いを選ぶ姿勢。

- 礼(れい) … 礼儀や節度を大切にすること。秩序を保ち、相手を敬う心。

- 智(ち) … 知恵や学びを活かし、物事を正しく判断する力。

- 信(しん) … 誠実であること。約束を守り、人から信頼される態度。

つまり、「五徳」という名前は足の数ではなく、これらの思想的な価値に由来したものなのです。

現代でも使われる「五徳」

今でも七輪を使った炭火焼きやキャンプ用のアウトドア調理器具には「五徳」が登場します。また、家庭用のガスコンロにも、鍋やフライパンを支えるための金属パーツを「五徳」と呼びます。

時代が変わっても、火と料理を支える存在として五徳は生活に根付いているのです。

まとめ

- 五徳は鍋や釜を安定して支える金属の台。

- 名前の由来は儒教の五つの徳(仁・義・礼・智・信)。

- 見た目は三本足でも「五徳」と呼ばれるのは思想的背景による。

- 現代のガスコンロでも「五徳」という言葉は受け継がれている。

普段何気なく目にしている調理器具にも、深い歴史や思想が込められていると知ると、身近な道具が少し特別に感じられますね。

コメント