― 学校・園で休む目安と、登校再開のタイミング ―

はじめに

お子さんが発熱や発疹で学校を休むとき、「いつから登校できるの?」「何日休ませたらいい?」と悩んだ経験はありませんか?

学校や保育園・幼稚園では、感染症の種類によって「出席停止期間」が法律で定められています。これは、ほかの子どもや先生にうつすことを防ぎ、集団生活を安全に行うための大切なルールです。

この記事では、令和5年度(2023年)に改訂された最新の基準をもとに、主な感染症の出席停止期間をわかりやすくまとめました。

学校で定められている感染症の分類

学校保健安全法では、感染症を大きく3つの区分に分けています。

● 第1種

社会的に危険度が高く、学校だけでなく社会全体で対策が必要な感染症。

→ 治癒するまで出席停止(例:エボラ出血熱、ペスト、ジフテリアなど)

● 第2種

学校での流行を防ぐために出席停止が必要な感染症。

→ 一定の症状が治まるまで登校禁止(例:インフルエンザ、麻しん、水ぼうそうなど)

● 第3種

学校内で感染を広げるおそれがあるが、症状や感染力に応じて医師が判断する感染症。

→ 医師の指示に従って登校の可否を判断(例:流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症など)

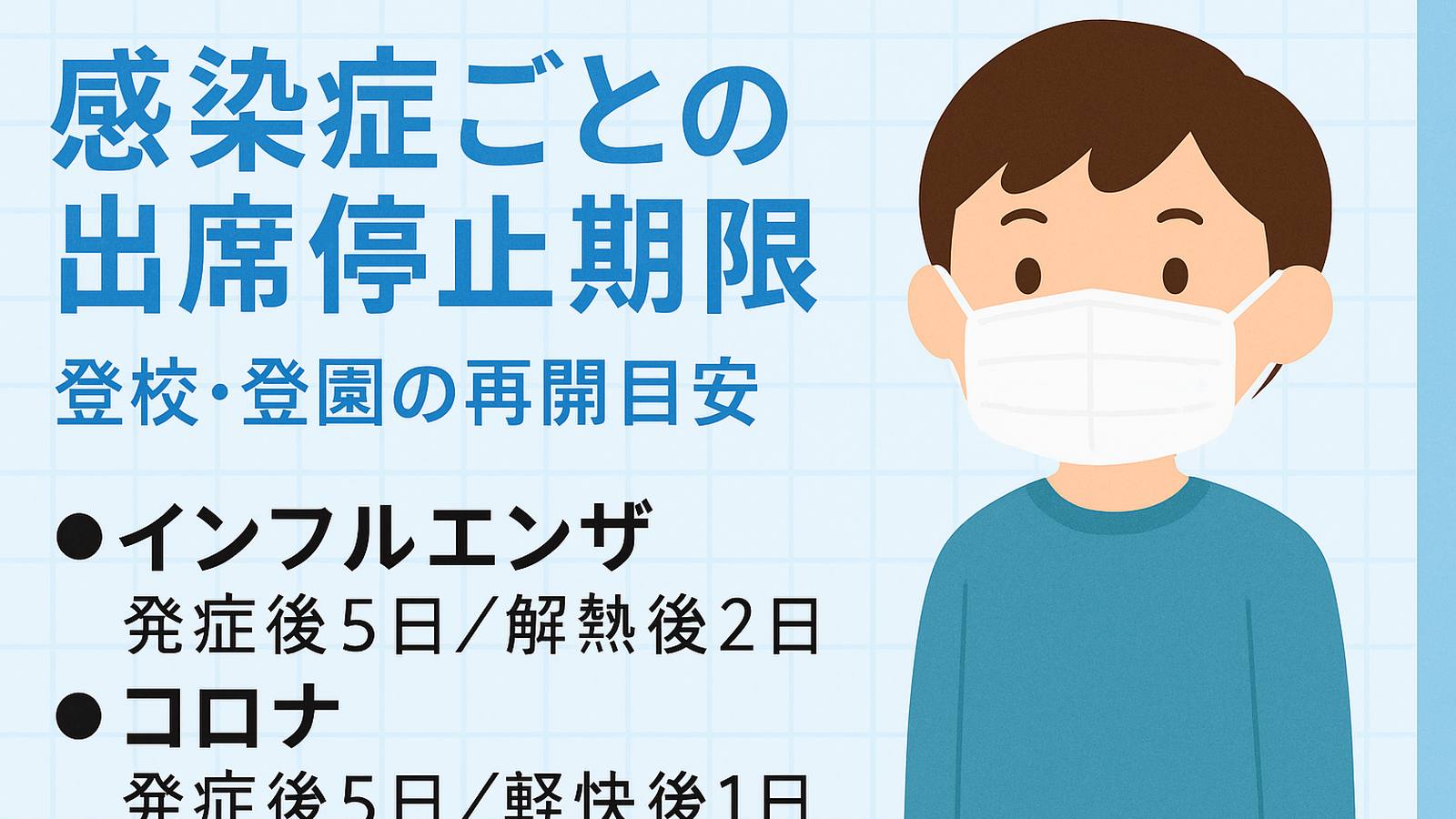

主な感染症と出席停止の目安

| 分類 | 感染症名 | 出席停止の基準 |

|---|---|---|

| 第1種 | エボラ出血熱、ペスト、ジフテリアなど | 感染のおそれがなくなるまで(医師・保健所の指示による) |

| 第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで |

| 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日を経過するまで | |

| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |

| 風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |

| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |

| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 腫れが出てから5日を経過し、かつ全身状態が良くなるまで | |

| 第3種 | 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 主な症状が消失し、医師が登校を認めるまで |

| 腸管出血性大腸菌感染症(O157など) | 医師が「感染のおそれがない」と判断するまで |

「発症後○日」「解熱後○日」の意味

インフルエンザやコロナのように「発症から○日」「解熱から○日」と決められているのは、症状が軽くなってもウイルスを排出している可能性があるためです。

早く登校してしまうと、友達や先生にうつしてしまうことがあります。少し長く感じても、「安全に学校へ戻るための期間」として守ることが大切です。

知っておきたい3つのポイント

① 出席停止期間は「欠席」ではない

出席停止は法律で定められた措置のため、学校上の欠席扱いにはなりません。安心してお休みできます。

② 登校再開は医師・学校の判断で

回復が早くても、医師や学校の確認が必要です。多くの場合、「登校許可証明書」や「治癒証明書」を提出します。

③ 症状が残っている場合は無理をしない

咳やだるさが残っているときは、登校後も無理せず、マスク着用や静かな過ごし方を心がけましょう。

まとめ

感染症の出席停止期間は、「本人を守るため」だけでなく「周りの人を守るため」の仕組みです。

お子さんの体調が回復しても、発症からの日数や解熱後の日数をしっかり確認し、医師の指示に従って登校・登園しましょう。

正しい知識を持つことで、家庭・学校・地域が協力しながら感染症を防ぐことができます。

少しの休養が、子どもたちみんなの健康につながります。

コメント