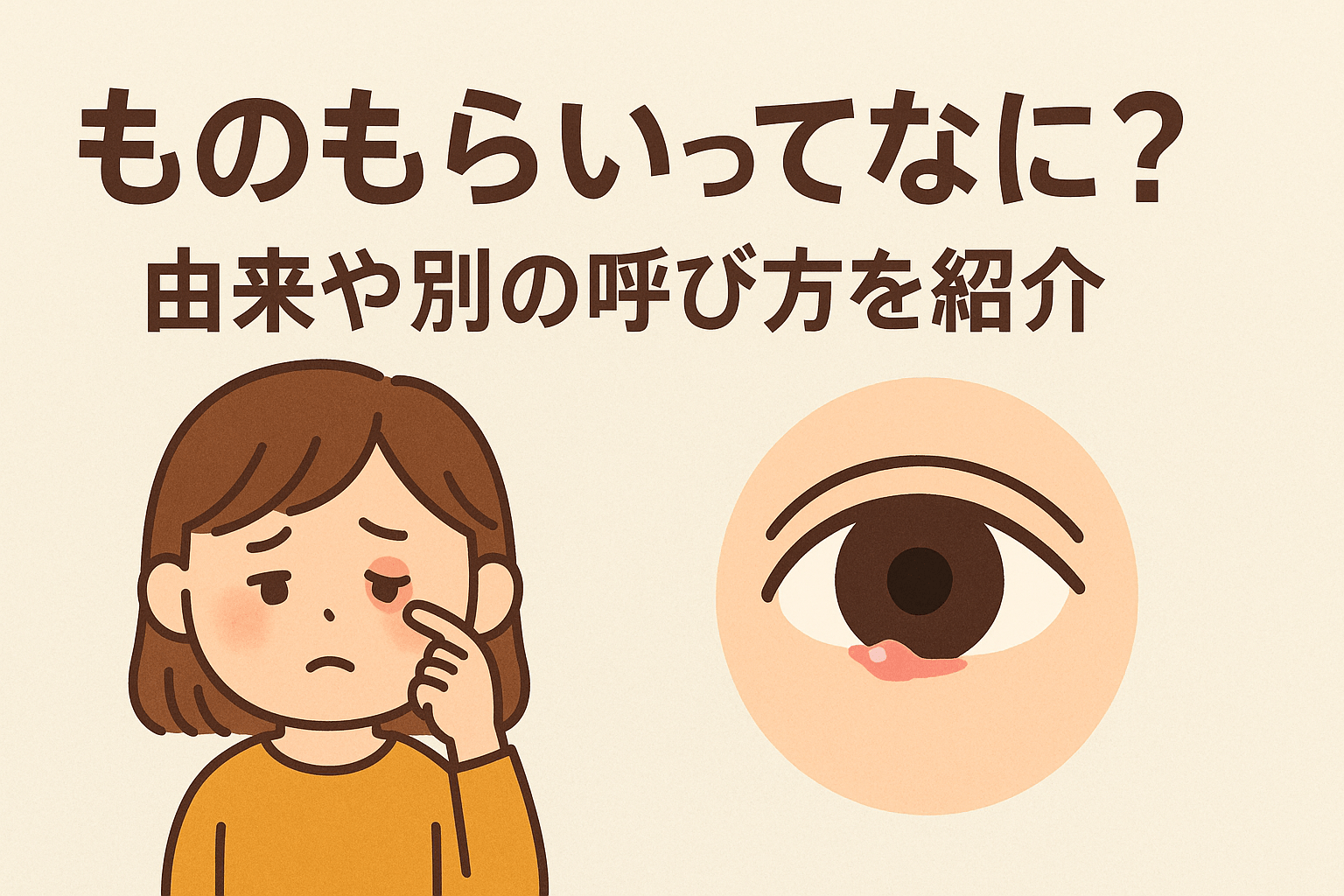

目が腫れて赤くなり、痛みを感じる「ものもらい」。

一度は経験したことがある人も多いのではないでしょうか。今回は、ものもらいの意味や由来、そして地域による呼び方の違いをご紹介します。

ものもらいとは?

ものもらいは、医学的には 麦粒腫(ばくりゅうしゅ) と呼ばれる病気です。

まつ毛の根元にある毛穴や皮脂腺、汗腺に細菌(主に黄色ブドウ球菌)が入り込んで炎症を起こすことで、まぶたが赤く腫れたり、膿がたまったりします。

主な症状は次のようなものです。

- まぶたの一部が赤く腫れる

- 触れると痛みがある

- 白く膿がたまることがある

多くの場合は自然に治りますが、腫れが大きい、長引く、強い痛みがある場合は眼科で診てもらうのが安心です。

「ものもらい」という言葉の由来

「ものもらい」という呼び方には、いくつかの説があります。

- 目に“物”が入ったように腫れて見えることから

- 昔は「目の腫れは他人から“もらう”もの」と信じられていたため

医学的な根拠というよりは、民間の言い伝えや見た目の印象から生まれた名前なのです。

地域による呼び方の違い

実は、ものもらいの呼び方は地域によってさまざまです。

- めばちこ … 関西地方でよく使われる

- めいぼ … 東海・北陸地方

- おひめさん … 九州の一部地域

- めんぼ … 東北地方など

同じ病気でも、住んでいる地域によって違う言葉が使われているのは面白いですよね。医学的にはすべて「麦粒腫」で統一されます。

まとめ

「ものもらい」とは、まぶたに炎症が起こって腫れてしまう病気で、正式名称は「麦粒腫」。

呼び方は地域によって「めばちこ」「めいぼ」などさまざまです。

症状が軽いときは自然に治まることもありますが、ひどくなる前に早めに眼科を受診するのが安心です。

コメント