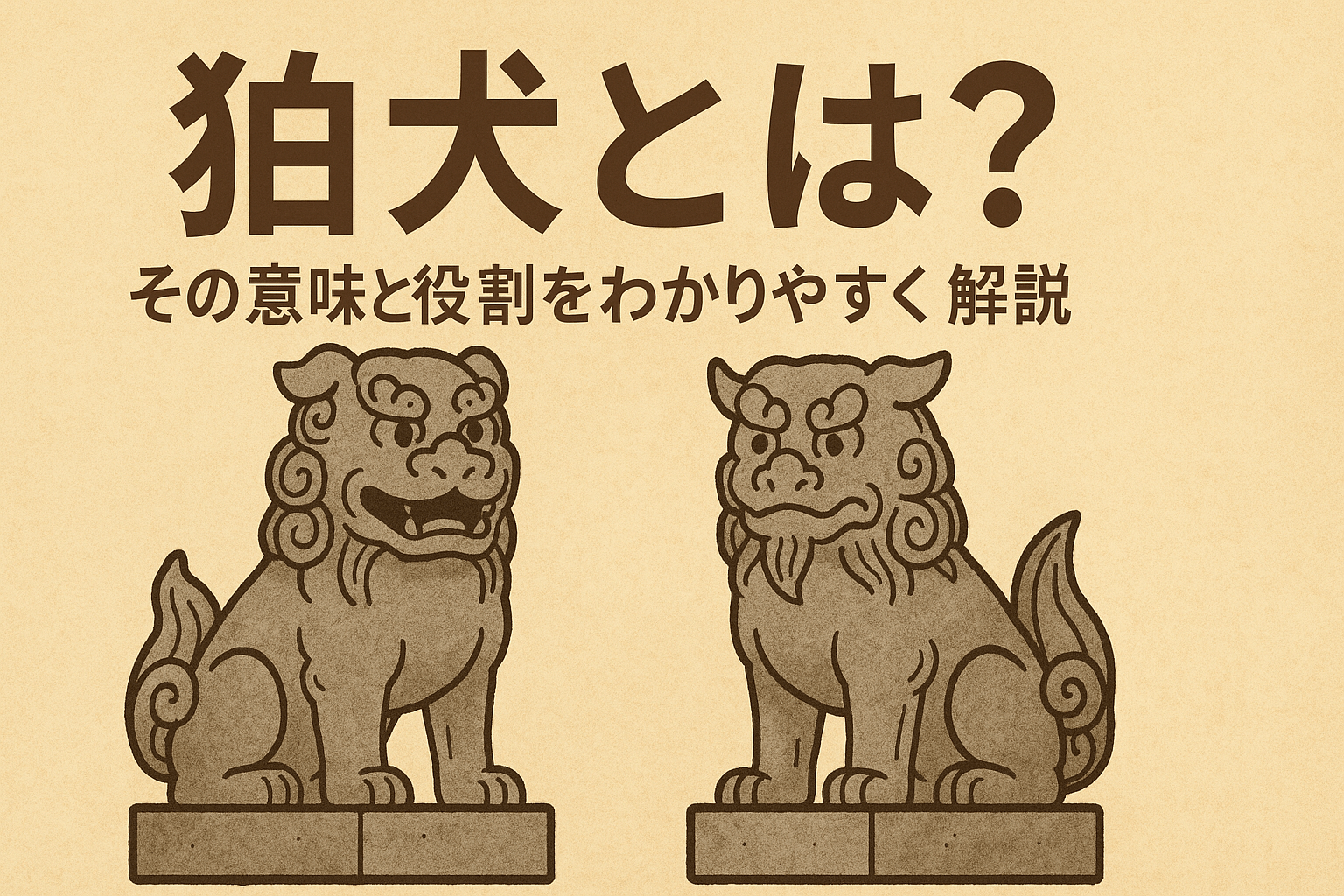

狛犬とは何か

神社やお寺の入り口に立つ、一対の獅子のような像を見たことがあるでしょうか。これが「狛犬(こまいぬ)」です。日本では古くから信仰の場を守る存在として置かれ、参拝者を迎える役割を果たしています。

もともとは古代中国や朝鮮半島から伝わった獅子像がルーツで、日本独自の進化を経て「狛犬」という呼び名と形が定着しました。

役割と意味

狛犬は、神聖な場所を守る「守護獣」としての意味を持っています。

神社に入ると、左右に一体ずつ配置されているのが特徴です。

- 阿形(あぎょう)

口を大きく開き「ア」と発声しているように見える狛犬。

始まりを表し、生命の息吹を象徴しています。 - 吽形(うんぎょう)

口を閉じ「ン」と発声しているように見える狛犬。

終わりや調和を象徴し、物事を締めくくる意味があります。

この「阿吽(あうん)」の組み合わせは、宇宙の始まりから終わりまでを守護することを意味し、邪気を寄せ付けないとされています。

狛犬の特徴

- 片方に角がある場合が多い

向かって右の狛犬に角が生えていることがあり、こちらが「狛犬」、左側の角のない方が「獅子」と区別されることもあります。 - 時代や地域で姿が異なる

どっしりとした体型や細やかな装飾など、時代や地域によって造形に違いがあり、その多様性も魅力です。 - 石造・木造・青銅製など素材もさまざま

多くは石造ですが、木彫りや青銅の狛犬も存在し、建物や地域の文化に応じた表現がなされています。

狛犬に込められた思い

狛犬は単なる飾りではなく、「神聖な場を守り、参拝者を清める存在」として信じられてきました。参拝の際に狛犬の姿を意識してみると、日本の信仰文化や人々の願いに触れることができるでしょう。

👉 狛犬は、日本独自の信仰や美意識が込められた象徴的な存在です。

神社に訪れる際には、ぜひ狛犬の表情や形の違いに注目してみてください。

コメント