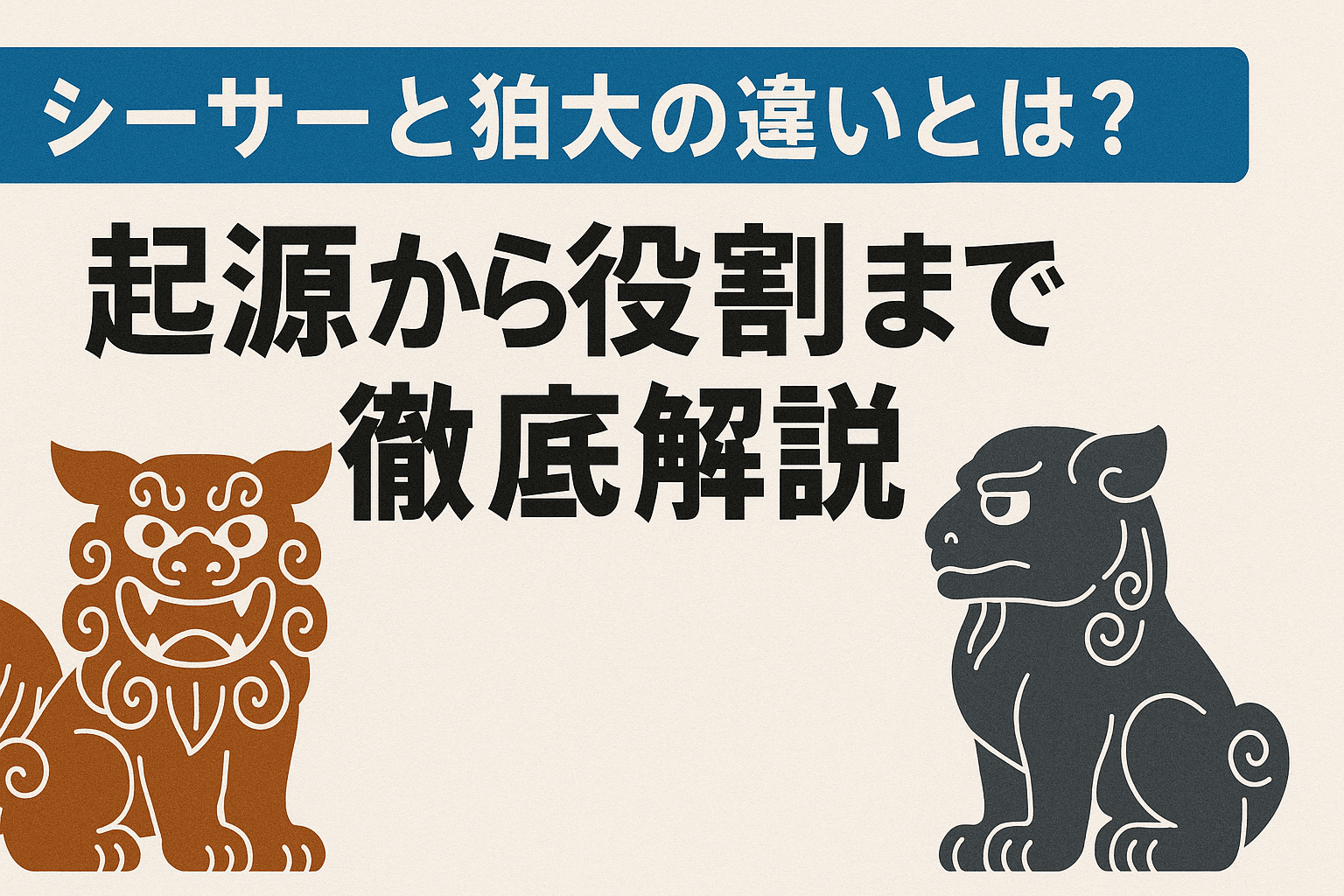

私たちが神社やお寺、あるいは沖縄の街角でよく目にする「狛犬(こまいぬ)」と「シーサー」。どちらも獅子をかたどった像で、一見すると同じように見えますが、実は起源や役割に大きな違いがあります。この記事では、その違いをわかりやすく解説します。

狛犬とは?

狛犬は、奈良時代に中国や朝鮮半島を経て日本に伝わった獅子像がもとになっています。神社や寺院の入り口に一対で置かれ、魔除けや守護の役割を担います。

特徴的なのは、左右で表情が異なること。片方は口を開けた「阿形(あぎょう)」、もう片方は口を閉じた「吽形(うんぎょう)」で、陰陽や宇宙の調和を象徴しています。日本独自の発展として、片方には角がある「犬」として表現されることもあります。

シーサーとは?

シーサーは沖縄に伝わった獅子像で、中国から琉球王国に伝わったのが始まりとされます。名前は沖縄方言で「獅子」を意味します。

大きな特徴は、神社や寺院ではなく「家」や「村」を守る守り神であること。屋根の上や門柱、石垣の上などに設置され、魔物を追い払い幸福を招くと信じられています。

シーサーも一対で置かれることが多く、口を開けたオスは「魔を払う」、口を閉じたメスは「福を招く」とされています。ただし、地域や家庭によっては単体で設置されることも珍しくありません。

狛犬とシーサーの違いまとめ

| 項目 | 狛犬 | シーサー |

|---|---|---|

| 起源 | 中国〜朝鮮半島経由で日本へ | 中国から琉球王国へ |

| 主な設置場所 | 神社・寺院の入り口 | 民家・集落の屋根や門 |

| 役割 | 神仏を守る存在 | 家や地域を守る守り神 |

| 形の特徴 | 阿形・吽形の一対、時に角あり | オス(魔除け)とメス(福招き)、単体も可 |

| 信仰の性質 | 宗教的・儀式的 | 生活に密着した民間信仰 |

まとめ

- 狛犬は神社や寺院の守護者として、神仏を守る存在。

- シーサーは沖縄の家庭や地域を守る生活の中の守り神。

どちらも「魔を払い、良いものを呼び込む」という共通の願いが込められていますが、その設置場所や信仰の性質に違いがあります。街歩きの際に見かけたら、それぞれの背景を意識してみると、より深く楽しめるかもしれません。

コメント