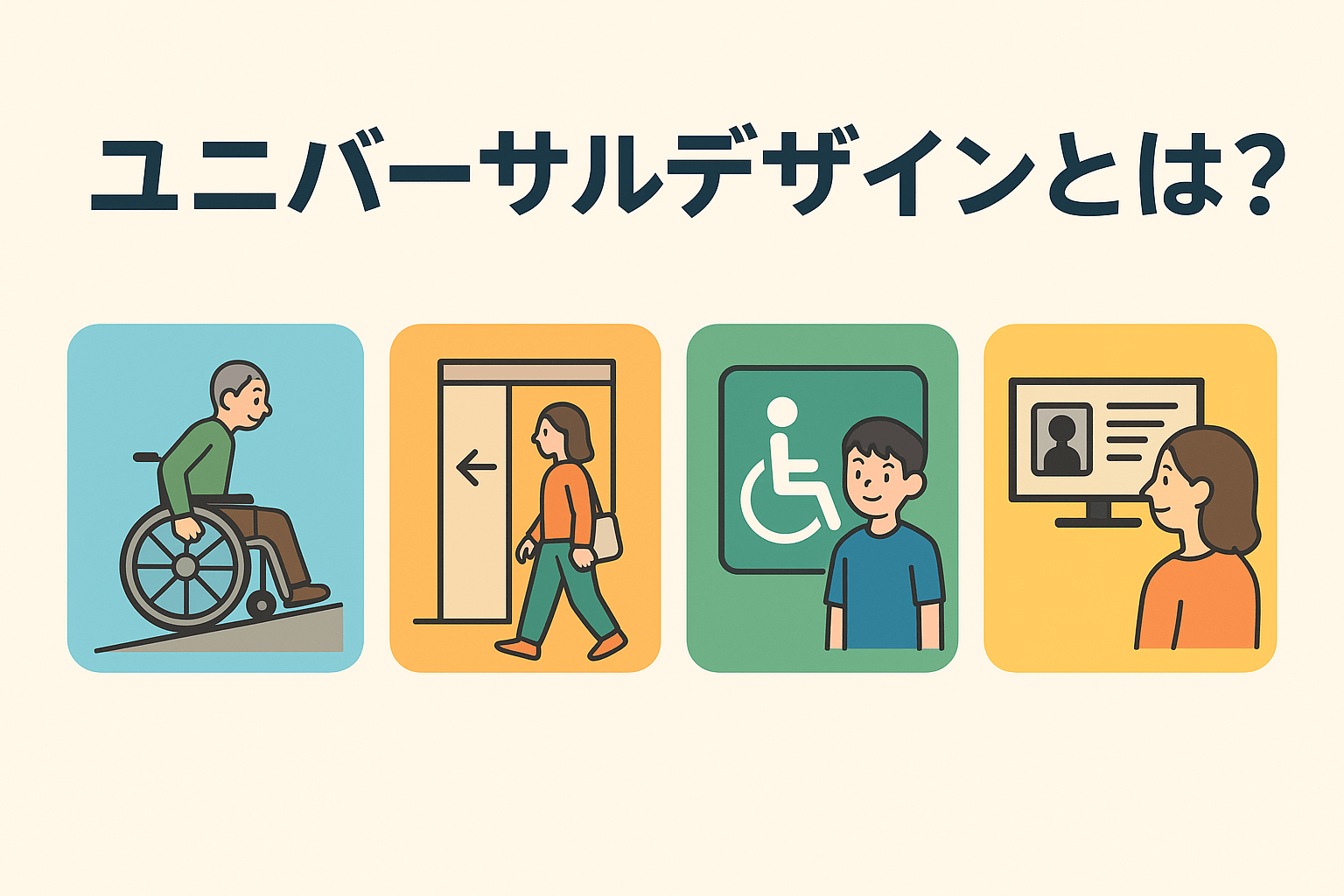

「ユニバーサルデザイン」という言葉を聞いたことはあっても、具体的に説明するのは意外と難しいかもしれません。最近では学校の授業でも取り上げられることが増えており、子どもたちも身近な生活の中からユニバーサルデザインを探し出す活動をしています。では、ユニバーサルデザインとは一体どのような考え方なのでしょうか。

ユニバーサルデザインの基本的な考え方

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず、誰もが利用しやすいようにデザインすることを指します。

「Universal(普遍的な)+ Design(設計)」という言葉の通り、最初からできるだけ多くの人が使いやすいように工夫された仕組みや形をつくることを目指しています。

具体的な例:身近なユニバーサルデザイン

私たちが普段の生活で使っているものの中にも、ユニバーサルデザインはたくさん存在します。

- スロープやエレベーター

車椅子利用者だけでなく、ベビーカーや重い荷物を持った人にも便利。 - 自動ドア

手がふさがっていても自然に通れる。 - シャンプー容器のギザギザマーク

視覚に障がいがある人が手触りでシャンプーとリンスを判別できる工夫。 - 駅や空港のピクトグラム(案内図記号)

言葉がわからなくても直感的に理解できる。 - 字幕付きテレビや動画

聴覚に障がいがある人だけでなく、電車内など音を出せない環境でも役立つ。

こうして見てみると、ユニバーサルデザインは「特定の人のため」ではなく、結果的にみんなにとって便利で安心な仕組みだということがわかります。

バリアフリーとの違い

似た言葉に「バリアフリー」があります。

- バリアフリーは「既にある障壁を取り除く」考え方。

例:段差がある建物に後からスロープをつける。 - ユニバーサルデザインは「最初から誰でも使えるように設計する」考え方。

例:建物を設計する段階から段差をなくしておく。

両者は対立するものではなく、補い合いながら社会をより良くしています。

なぜユニバーサルデザインが重要なのか?

高齢化が進む現代社会では、ユニバーサルデザインの重要性はますます高まっています。

また、多様な国籍や背景を持つ人々が共に暮らす時代において、「誰にとっても分かりやすく、使いやすい仕組み」は欠かせません。

ユニバーサルデザインは単に便利なだけではなく、すべての人が安心して生活できる社会をつくる基盤ともいえます。

コメント